Como bien se ha apuntado en algún blog literario local, el único de los candidatos a calzarse al cuello la medallita del Premio Nacional de Literatura 2010 que ha publicado este año es Germán Marín (Santiago, 1933). En este caso es “Compases al amanecer”, una obra publicada por la editorial Hueders, parte de la distribuidora Hueders, que ha ampliado su giro, y de la importación y distribución de importantes sellos mexicanos y españoles, como Sextopiso y Periférica, ahora ha pasado a la edición de libros. Y tal como lo ha hecho en la labor distributiva, editorialmente Hueders hace una labor interesante, destacándose por un diseño elegante, y una diagramación que tiene buena voluntad con la lectura. De todas formas, pareciera que esta inversión en diseño se ha traspasado al usuario, puesto que el libro cuesta cerca de 14 mil pesos en librerías, algo elevado para un producto nacional.

Como bien se ha apuntado en algún blog literario local, el único de los candidatos a calzarse al cuello la medallita del Premio Nacional de Literatura 2010 que ha publicado este año es Germán Marín (Santiago, 1933). En este caso es “Compases al amanecer”, una obra publicada por la editorial Hueders, parte de la distribuidora Hueders, que ha ampliado su giro, y de la importación y distribución de importantes sellos mexicanos y españoles, como Sextopiso y Periférica, ahora ha pasado a la edición de libros. Y tal como lo ha hecho en la labor distributiva, editorialmente Hueders hace una labor interesante, destacándose por un diseño elegante, y una diagramación que tiene buena voluntad con la lectura. De todas formas, pareciera que esta inversión en diseño se ha traspasado al usuario, puesto que el libro cuesta cerca de 14 mil pesos en librerías, algo elevado para un producto nacional.

Volvamos a Germán Marín y los “Compases”. Este libro es una colección de pequeños relatos, de los cuales muchos de ellos operan como reversos de sus obras pasadas. Se repiten personajes y situaciones, y lo que en rigor sucede en varios pasajes de este libro con nombre radial, es que se instala el juego en la obra de Germán Marín, variante más que llamativa en una obra de suyo sólida, con una personalidad bien definida y distinguible.

Los personajes de Marín son los mismos que hemos visto en sus libros anteriores, los escenarios y los tiempos también. Continúa en este volumen el ejercicio memorialístico que se mueve incansable con un fraseo, con un ritmo producto de una de las plumas con más oficio en la literatura castellana de estos días. Esas cualidades que son la especialidad de la casa se presentan en este libro, con la vuelta de tuerca que hace Marín al tender puentes con su obra publicada, con sus personajes que son gajos de él mismo y su pasado, pero que ahora son caracteres de los cuales tenemos la chance de verlos desde otro ángulo, lo que constituye un acertado ejercicio de estilo, y al mismo tiempo la patente de corso de una obra que es capaz de revitalizarse, de volver a hablar sin que la fuercen artificiosamente, manteniendo abierto un discurso (la propia obra de Marín) que es tan vivo y urgente como el acto de recordar y reflotar los actos más oscuros de quienes vivieron el oscuro pasado de Chile, y articular la actualidad desde ahí. Marín hace el desdoble con sus obras pasadas, sin perjuicio del funcionamiento que estos fragmentos o narraciones (también se superan acá las convenciones genéricas) tienen por sí solos en este libro.

Así las cosas, vuelven a desfilar Miguel Sessa, Enrique Lihn, el retornado de Francia que se gana el odio de unos ex camaradas en un asado, y terminan asesinándolo, entre otros personajes, a los que se suman nuevos, y escritos como “No hay mejor espejo que la tinta (I)” y “No hay mejor espejo que la tinta (II)”, donde Marín expone su ethos del escritor. Todo un conjunto de un Marín que es uno, y el mismo. Más que suficiente para hacer un buen libro.

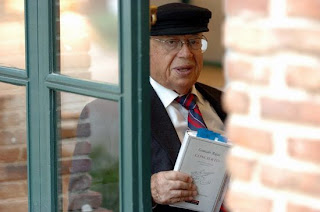

Germán Marín

“Compases al amanecer”

Ed. Hueders, Santiago, 2010, 134 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 196, 6 de agosto de 2010

viernes, 6 de agosto de 2010

Con ritmo seguro

Publicadas por

jisa

a la/s

1:33 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: cuentos, Germán Marín, Hueders

viernes, 23 de julio de 2010

Vamos de paseo

La chancha poética nacional sigue pariendo nuevos versificadores. Uno de los últimos que ha hecho su debut editorial es el licenciado en letras y literatura limachino Diego Alfaro (1984) con el libro “Paseantes” (Ediciones del Temple, 2010), opera prima de este novel escritor que, según se deduce al leer la solapa, sigue los derroteros de la mayoría de los poetas jóvenes chilenos, esto es editar y/o colaborar en revistas, participar en talleres y escribir poemas que son incluidos en antologías y revistas de la plaza, etcétera. También se nos informa que su tesis versa sobre Enrique Lihn (quizás la figura literaria chilena sobre la que más tesis se deben haber escrito en las últimas décadas), y que además de caminar y usar el transporte público “le gusta la mermelada de naranja”, esto último en un giro chistosito que se está volviendo tendencia (en especial cuando hay que rellenar biografías de autores que están empezando): el escribir las solapas de los libros a la manera de las bios de Twitter.

La chancha poética nacional sigue pariendo nuevos versificadores. Uno de los últimos que ha hecho su debut editorial es el licenciado en letras y literatura limachino Diego Alfaro (1984) con el libro “Paseantes” (Ediciones del Temple, 2010), opera prima de este novel escritor que, según se deduce al leer la solapa, sigue los derroteros de la mayoría de los poetas jóvenes chilenos, esto es editar y/o colaborar en revistas, participar en talleres y escribir poemas que son incluidos en antologías y revistas de la plaza, etcétera. También se nos informa que su tesis versa sobre Enrique Lihn (quizás la figura literaria chilena sobre la que más tesis se deben haber escrito en las últimas décadas), y que además de caminar y usar el transporte público “le gusta la mermelada de naranja”, esto último en un giro chistosito que se está volviendo tendencia (en especial cuando hay que rellenar biografías de autores que están empezando): el escribir las solapas de los libros a la manera de las bios de Twitter.

Volviendo a lo importante, este pequeño volumen fue editado por Ediciones del Temple, sello al cual sería bueno postular al libro de récords de Guinness, porque ya lleva más de trece años de destacable funcionamiento, editando principalmente poesía, lo que es un logro que a estas alturas tiene pinta de epopeya.

La lectura del libro de Diego Alfaro nos deja claro que el autor le habla a alguien sobre lo que ve. El uso de la segunda persona nos apela a una calma, a una pausa, carácter que retrata el conjunto. Con esto, Alfaro busca, con sigilo, tributar a uno de los designios eternos de la poesía: resignificar las cosas y el mundo en que se vive mediante la palabra. Todo esto mientras paseamos y nos encontramos con un paisaje que ya hemos visto otras veces, el homenaje al jazzista ignoto, al rockero decadente o al punk malogrado, una definición sobre qué puede ser la poesía, la reverencia a Philip Larkin (de hecho el poema “Bibliotecario” incluido acá circula con el título “A Philip Larkin” en ciertos blogs) o a Gonzalo Millán, el encuentro fugaz e irrepetible de la belleza a lo Óscar Hahn, “te vuelves hacia la ventana/ y parada en la esquina con su cartera/ te sonríe, como queriendo salvar tu mundo”.

Diego Alfaro nos sumerge en paisajes ya vistos en otra parte que han de ser lo más parecido a su sensibilidad, su temple de ánimo de silencioso observador de la belleza que no quiere molestar a nadie. Sin embargo, el poeta se aventura en experimentos, como los lastimeros retratos adultos que hace de Charlie (no “Charly”) Brown y Elmer Fudd (o “Elmer Gruñón”), cayendo en dudosos versos como “la eterna búsqueda del cazador/ semejante a la del filósofo / termina en la contemplación”; así las cosas, queda la sensación de que acá no rebasamos la superficie de la poesía, y que este libro ocupa un lugar más con varios de su misma especie, donde las imágenes contenidas pero repetidas dan una impresión sugerente en ciertos pasajes de la lectura, pero que al final no logran cuajar en una poesía original, de calibre de relevante, que, entre otras misiones, renueve el lenguaje.

Queda solamente ver si el futuro nos trae una maduración de la palabra poética de Diego Alfaro, y si este conjunto de estampas cordiales logra evolucionar en poesía con un peso específico distintivo.

Diego Alfaro Palma

“Paseantes”

Ediciones del Temple, Santiago, 2010, 40 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 195, 23 de julio de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

1:47 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Diego Alfaro, Ediciones del Temple, poesía

viernes, 9 de julio de 2010

La rudeza de Carrasco

Si nos proponemos hacer un catastro de los mejores libros de poesía chilenos publicados en la década pasada, el nombre de Germán Carrasco (Santiago, 1971) estará dentro de los elegidos. Esto porque de su producción poética surgen cumbres como la tríada que componen “Clavados”, “Calas” o “La insidia del sol sobre las cosas”, libros de factura mayor y de incuestionable calidad. Los años posteriores a esas descollantes entregas poéticas nos arrojan a un Carrasco que optó por radicarse en Argentina y publicar en México, hasta que este año 2010 indica el regreso del autor de “Multicancha” a la edición en Chile, esto con su libro “Ruda”, editado por Cuarto Propio.

Si nos proponemos hacer un catastro de los mejores libros de poesía chilenos publicados en la década pasada, el nombre de Germán Carrasco (Santiago, 1971) estará dentro de los elegidos. Esto porque de su producción poética surgen cumbres como la tríada que componen “Clavados”, “Calas” o “La insidia del sol sobre las cosas”, libros de factura mayor y de incuestionable calidad. Los años posteriores a esas descollantes entregas poéticas nos arrojan a un Carrasco que optó por radicarse en Argentina y publicar en México, hasta que este año 2010 indica el regreso del autor de “Multicancha” a la edición en Chile, esto con su libro “Ruda”, editado por Cuarto Propio.

Los años no han pasado en vano sobre la poesía de Germán Carrasco. Si en esa trilogía mayor que reeditó a principios de la década pasada la editorial J.C. Sáez, hablamos de una poesía que se mueve con sigilo pero con atención, trabajada en sus imágenes elocuentes y en su palabra balanceada, lo que nos encontramos en “Ruda” es un lento desarreglo de ese panorama poético, un lento despeine de una poesía que hoy está más poblada de giros del lenguaje coloquial y de pequeños escupitajos a las estampitas sagradas de la poesía. Carrasco mantiene pleno dominio de sus facultades poéticas, conoce el lenguaje, sus posibilidades y sus giros. Asimismo el autor mantiene la oreja bien parada para absorber los discursos flotantes en la calle. Y mantiene también las fuentes literarias poéticas de las cuales se nutre, fundamentalmente la poesía estadounidense. Pero ahora suma estos menudos guiños malditos, estos cachamales que le pega a autores como Óscar Hahn (a quien pareciera detestar particularmente, como queda evidenciado leyendo los artículos que Carrasco publica en The Clinic), Raúl Zurita o sayos que le vendrían pintados a muchos poetas de generaciones posteriores, cachamales que, si el lector tiene la paciencia y tiempo suficientes, puede revisar en los blogs de los poetas jóvenes de hoy. Cosas de la web 2.0

Es probable que esa sea una de las claves de “Ruda”. Mantener y ampliar un registro poético ya generoso, pero esta vez con querellas de un poeta inconforme, que transforma su malestar respecto del “ambiente” en argumento de su nueva producción poética. La escritura de Germán Carrasco nunca fue ingenua, pero ahora se pasa al otro lado, y entra al ataque, con resultas como lo es “Ruda”, un libro más poluto, más manchado de cierta rabia, de cierto recelo.

Con todo, las antedichas impurezas están en minoría, y prima el oficio poético de Germán Carrasco. Gracias a esto es que se pueden ver textos como “Azaleas” donde la poesía vuela alto, robusta y contundente, o en pasajes como el que sigue: “la memoria es una almohadilla en forma de corazón/ en donde las costureras clavan agujas y alfileres// en la más nieve de las soledades”. Con versos así, basta y sobra.

Germán Carrasco

“Ruda”

Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2010, 155 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 194, 9 de julio de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

11:23 a.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Chile, Cuarto Propio, Germán Carrasco, poesía, Ruda

viernes, 25 de junio de 2010

Ni un verso de leso

El premiado poeta, columnista de matutino, ex editor literario y geólogo nacional Leonardo Sanhueza (Santiago, 1974) hace un buen tiempo tiene su nombre instalado en lo más alto del escalafón poético nacional. Ejemplo indesmentible de esto es el libro “Tres bóvedas” (que obtuvo en España el Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti en 2001), que fue publicado por la prestigiosa editorial española de poesía Visor en 2003, y que es uno de los mejores poemarios de la década pasada. De ahí en adelante, Sanhueza ha descollado más en ámbitos como la crónica (como lo demuestra “Agua pera” su hilarante columnas publicada semanalmente en el diario Las Últimas Noticias) y recopilaciones de textos como la antinerudiana antología “El bacalao”.

El premiado poeta, columnista de matutino, ex editor literario y geólogo nacional Leonardo Sanhueza (Santiago, 1974) hace un buen tiempo tiene su nombre instalado en lo más alto del escalafón poético nacional. Ejemplo indesmentible de esto es el libro “Tres bóvedas” (que obtuvo en España el Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti en 2001), que fue publicado por la prestigiosa editorial española de poesía Visor en 2003, y que es uno de los mejores poemarios de la década pasada. De ahí en adelante, Sanhueza ha descollado más en ámbitos como la crónica (como lo demuestra “Agua pera” su hilarante columnas publicada semanalmente en el diario Las Últimas Noticias) y recopilaciones de textos como la antinerudiana antología “El bacalao”.

Lo que hoy nos ilustra es “Leseras” (Ed. Tácitas, 2010), libro que reúne, según nos cuenta el autor en su prólogo, los poemas breves del vate romano Cayo Valerio Catulo (87 a.C. – 57 a.C.), autor latino de quien nos han llegado noticias fundamentalmente por Armando Uribe, y de quien se han hecho un sinfín de traducciones de sus traviesos y destemplados versos.

Al leer estas “Leseras” y apreciar el trabajo que realizó Leonardo Sanhueza , y el sentido de esta misma empresa, es casi automática la ligazón (también notada en otros comentarios) que este libro tiene con “Lear, rey & mendigo”, la monumental reescritura que Nicanor Parra hizo del Lear shakesperiano. Cierto es que hay diferencias tanto en el género y extensión de las obras de Catulo y de William Shakespeare, pero es insoslayable la evidencia de que el resultado en ambos proyectos fue digno de aplauso. Tal como Parra, Leonardo Sanhueza sale airoso de una apuesta tan peliaguda como lo es no sólo el refrescar un texto que ya ha pasado al naftalinoso apartado de los clásicos, sino que va más allá, pues Sanhueza, tal como Parra, se apropia de la escritura original, entregando versiones que ya tienen tanto ADN personal, que pueden ser tildadas como propias sin mayor empacho.

Lograr esto no requiere dominio de la lengua original o conocimiento de la obra, las formas literarias y circunstancias vitales del autor al momento de crear el texto que se trabaja, sino que requiere de un talento literario mayor para traspasar la aglomerada barrera temporal, y reasignar un valor y sentido nuevos a la obra, acorde con los tiempos que corren. Eso no es otra cosa que trabajo de autor, más que de traductor, que cuando es inepto traiciona el texto que trasvasija de lengua. El brillante súmmum de ese proceso son las cuecas en las que se transformaron algunos poemas de Catulo, es decir, de poesía de cenáculo latino, hay una evolución a palla popular criolla

Sin duda que estas “Leseras” serán uno de los importantes hitos editoriales del año del bicentenario, y mantienen a Leonardo Sanhueza como una de las voces cantantes de la poesía chilena.

Catulo

“Leseras. Versiones de Leonardo Sanhueza”

Ed. Tácitas, Santiago, 2010, 119 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 193, 25 de junio de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

1:56 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Catulo, Chile, Leonardo Sanhueza, Parra, poesía, Visor

viernes, 11 de junio de 2010

Ha nacido un guionista

El sureño escritor Marcelo Lillo se las ha arreglado en su novela “Este libro vale un cadáver” (Mondadori, 2010), para diluir todas las cualidades por las que fue celebrado en su libro de cuentos “El fumador y otros relatos”. Asimismo, nuestro hombre muestra una llamativa mutación en su escritura que nos permite establecer que el mercado de las teleseries se está perdiendo a un guionista de lujo, y que los canales de televisión deberán apuntar las grúas hacia la Región de Los Ríos para llegar a tiempo a la guerra de las teleseries 2011.

El sureño escritor Marcelo Lillo se las ha arreglado en su novela “Este libro vale un cadáver” (Mondadori, 2010), para diluir todas las cualidades por las que fue celebrado en su libro de cuentos “El fumador y otros relatos”. Asimismo, nuestro hombre muestra una llamativa mutación en su escritura que nos permite establecer que el mercado de las teleseries se está perdiendo a un guionista de lujo, y que los canales de televisión deberán apuntar las grúas hacia la Región de Los Ríos para llegar a tiempo a la guerra de las teleseries 2011.

Se esperaba bastante de la novela de Lillo, especialmente después de que el crítico español Ignacio Echevarría bendijo al autor de “Gente que baila sola” con un generoso comentario. En esta tribuna, tras analizar muy auspiciosamente el primer libro de cuentos, y con menos entusiasmo el segundo, quedamos a la espera, a ver si el Marcelo Lillo de largo aliento podría romper este enojoso empate (Mundial, ad portas, qué mejor).

Vamos al texto. El libro (con un título no muy afortunado) cuenta la historia de un parco profesor, quien a boca de jarro se entera de que su hijo se ha suicidado. Empieza entonces el calvario de un padre que en el papel debiera sumirse en la tristeza por la muerte de Sebastián, el hijo. Sin embargo, lejos de deshacerse en lágrimas o hacer un conmovedor duelo, el padre entra en una suerte de estupor sin sentir mayor desconsuelo; comprensible a esas alturas, puesto que el texto nos pintaba una poco auspiciosa imagen del muchacho, que sólo se contactaba con su padre para esquilmarle cuanto billete tuviera encima e ir de vago por la vida.

En paralelo, el indolente maestro se las tiene que ver con su hermana, su amante, y, cómo no, con la madre del siniestrado chico, quienes a punta de reflexiones filosóficas de dudosa procedencia, logran romper el cascarón sentimental de nuestro héroe, que revela sus amargas circunstancias vitales y un arrepentimiento funesto por no haber hecho más para salvar a su pequeño. Pero hay más. Lillo hace volver desde el más allá a Sebastián, para tener un fantasmal vis-à-vis con su padre, cuyo resultado es que, a fin de cuentas el muchacho no era malo, sino que su fatal desenlace fue de entera responsabilidad de su amargo padre.

Como se dijo antes, el mundo de las telenovelas espera con los brazos abiertos a Marcelo Lillo, quien no le hace asco a temas espinudos como la muerte o la culpa, es dado a las frases para el bronce y los efectismos, y porque sus diálogos, floridos, altisonantes y en la volada profunda, hacen harto ruido en una novela, pero en el horario prime estarían en su salsa. Cuento aparte, seguramente desde España, como ya se ha hecho costumbre, va a llegar el paipazo a la ciega y obtusa crítica literaria local por haber despreciado a un nuevo diamante en bruto de las letras castellanas. En fin, esos son sapos de otro pozo.

Marcelo Lillo

“Este libro vale un cadáver”

Ed. Mondadori, Santiago, 2010, 143 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 192, 11 de junio de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

5:37 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Chile, Marcelo Lillo, Mondadori, novela

viernes, 28 de mayo de 2010

Un charchazo a la ficción

Lo dijimos antes, lo repetimos ahora, y seguramente lo afirmaremos de nuevo en el futuro, la crónica y el perfil gozan de rozagante salud por estos días. En ciertas escuelas de periodismo, donde en el pasado el alumnado dormitaba la mona del carrete de la noche previa, al ritmo del sonsonete del profesor de redacción que daba la lata con infumables y naftalinescas anécdotas de la bohemia de la linotipia, hoy se enseña la redacción del perfil y se lee con fervor y recogimiento a Ryszard Kapuscinski y a John Lee Anderson.

Lo dijimos antes, lo repetimos ahora, y seguramente lo afirmaremos de nuevo en el futuro, la crónica y el perfil gozan de rozagante salud por estos días. En ciertas escuelas de periodismo, donde en el pasado el alumnado dormitaba la mona del carrete de la noche previa, al ritmo del sonsonete del profesor de redacción que daba la lata con infumables y naftalinescas anécdotas de la bohemia de la linotipia, hoy se enseña la redacción del perfil y se lee con fervor y recogimiento a Ryszard Kapuscinski y a John Lee Anderson.

En paralelo, crónica y perfil son de lo más granado que se edita por estos rincones del mundo. Sucede aquello con el volumen “Elogios criminales” (Mondadori, 2010), obra del periodista y escritor peruano Julio Villanueva Chang, quien, entre su sobrepoblado palmarés, ser fundador de Etiqueta Negra, revista de culto para periodistas inquietos, escritores establecidos, mercachifles de turno, escribidores aspiracionales y público ilustrado en general.

Este libro -de título algo extraño, digamos-, ya había sido editado el año 2009 por la editorial Planeta, tiene todo lo que se le puede pedir a un buen libro de perfiles: entretiene, nos acerca gente encumbrada en las alturas, o bien que ni sospechamos que existía; convierte lo ramplón de una anécdota en el oro puro del perfil, mediante el reporteo, el escarbar, la conversación, la averiguación inclaudicable.

Así, Jaime Gazabón, el dentista de Gabriel García Márquez cobra relevancia no porque le haya sacado muelas al Nobel colombiano, sino porque Villanueva ornamenta lo anodino que puede ser ir al dentista, con referencias a escritores y sus dentaduras. Más adelante, el autor convierte un rápido desayuno con Kapuscinski o el paso inadvertido del cineasta alemán Werner Herzog por la redacción del diario El Comercio de Lima, en joyas periodísticas. Le saca hasta la última gota de jugo a la anécdota, con un relato informado, reporteado e ingenioso.

El libro cuenta con piezas de más largo aliento, como las de Apolinar Salcedo, el alcalde ciego de la ciudad de Cali, o el chef Ferran Adrià, superestrella de la cocina mundial en su restaurante “El Bulli”. En ambas el autor nos hace parte de un mundo tan real como fascinante. Nos sienta en el despacho de una ciudad de violencia proverbial en Latinoamérica, o nos pone frente al cubierto de uno de los restaurantes más exclusivos del mundo. Mediante un periodismo cuasi intachable el zodiacal Villanueva Chang utiliza todos sus sentidos y los pone en el papel. Cinco sentidos muy alerta, un insobornable instinto del sabueso, que pesquisa la esencia de la naturaleza humana de quienes son objeto de su perfil.

Un aporte sin ambages este libro de Julio Villanueva Chang, escritura impecable, oficio a la vista, y tal vez un charchazo de la no ficción a su muchas veces equívoca prima hermana literaria.

Julio Villanueva Chang

“Elogios criminales”

Ed. Mondadori, Santiago, 2010, 249 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 191, 28 de mayo de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

7:30 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: crónica, Julio Villanueva Chang, Mondadori, perfil, Planeta

viernes, 14 de mayo de 2010

Marzo y abril, antologías mil

Muchas historias rondaron la cancelación de este fallido cónclave, pero si debemos atenernos a hechos concretos, podemos señalar también coletazos positivos. En específico nos referimos a una tríada de antologías de poesía que la editorial Alfaguara tuvo a bien lanzar y colocar en los anaqueles de las librerías hispanoamericanas, y que revisan la obra de nuestros sumos pontífices, de la santísima trinidad de los versos chilenos, a saber Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Nicanor Parra. Tal como sucede con un Mundial de fútbol que obliga a construir estadios de calidad al país que lo aloja, dejando infraestructura de primer nivel a partir de un evento temporal, así sucedió con al menos dos de estas antologías.

Las antologías de Neruda y Mistral (ambas impresas en Perú, curiosamente) eran previsibles. Nuestros dos premios Nobel son -y serán por mucho tiempo-, nuestro rostro literario en el mundo, la tarjeta de visita que nuestra literatura mostrará al querer meterse en los rincones más recónditos del orbe. Lo primero que debemos subrayar de estos dos libros es que son dos ediciones de lujo (y por ende, durables) que se ponen a un precio de venta que es un regalo ($7500 pesos). Cierto es que antologías y libros de Neruda y Mistral están, casi literalmente, en todos lados, la iniciativa de poner a la venta un libro de tapa dura, en papel de alta calidad, con punto de lectura, entre otros detalles que sólo se encuentran en libros que superan los 30 ó 40 mil pesos, es algo digno de aplauso.

Y hasta acá solamente hemos hablado de la dimensión material de estos libros, pues en contenidos, tienen todo lo esperable de una edición que cuenta con el respaldo de la Real Academia Española, esto es, numerosos estudios y comentarios de las obras de Neruda y Mistral, todo con el fin de poner a disposición del esmirriado bolsillo ciudadano materiales de primer nivel para aprender un poco sobre quiénes son nuestros dos premios Nobel de literatura. Un homenaje cabal y útil, mucho más que incluir la efigie de una de ellos en los billetes de cinco mil pesos. Y ya que hablamos de Gabriela Mistral, en su antología es sobresaliente el rescate que se realizó de la prosa mistraliana, muy injustamente a la sombra de sonetos mortíferos o canciones de cuna.

Otro poroto que se anotó Alfaguara fue “Parranda larga” (en rigor, obra y gracia de la omnipotente agente literaria Carmen Balcells, antes que el Congreso de la Lengua), la antología del (anti)poeta vivo más importante de la lengua castellana, Nicanor Parra. Si bien no es una edición tan vistosa como las de Neruda y Mistral, sí es una publicación siempre necesaria, especialmente cuando las obras completas editadas por Galaxia Gutemberg están a un precio privativo (aunque la de Alfaguara bordea los 15 mil pesos), y la más barata selección del FCE requiere actualización. La selección hecha por el argentino Elvio Gandolfo (que confirma que es mejor antólogo que traductor) tiene lo justo, lo necesario y lo último. En resumen, lo suficiente como para darse cuenta del impacto que la poesía de Nicanor Parra tiene en la lengua española, y para ponerle una rúbrica más a una obra que es por lejos sobresaliente no a nivel continental, sino a nivel idiomático.

No cabe que decirle al querido lector que compre estas antologías (haciendo un cálculo rápido, el trío costaría cerca de 30 mil pesos), indispensables en la biblioteca de la dama y el varón, del escolar y del universitario, del chileno.

Pablo Neruda

“Antología General”

Ed. Alfaguara, Lima, 2010, 714 págs.

Gabriela Mistral

“En verso y prosa. Antología”

Ed. Alfaguara, Lima, 2010, 758 págs.

Nicanor Parra

“Parranda larga”

Ed. Alfaguara, Santiago, 2010, 474 págs

*Publicado originalmente en El Periodista N° 190, 14 de mayo de 2010

viernes, 30 de abril de 2010

La claridad empieza por casa

Al lanzamiento del libro “Locuela” (Ediciones Periférica, 2009) lo orló una serie de entrevistas en la prensa a su autor, Carlos Labbé (Santiago, 1977), quien, según nos enteramos en las diversas interviús que tuvo con los diarios, salió de la editorial Planeta haciendo arcadas, pidiendo agüita y echando humo por las narices, rasgando vestiduras por una verdad revelada hace un buen tiempo ya por gente como André Schiffrin, pero que el autor de “Libro de plumas” y “Navidad y matanza” vivió en carne propia y en versión chilensis.

Al lanzamiento del libro “Locuela” (Ediciones Periférica, 2009) lo orló una serie de entrevistas en la prensa a su autor, Carlos Labbé (Santiago, 1977), quien, según nos enteramos en las diversas interviús que tuvo con los diarios, salió de la editorial Planeta haciendo arcadas, pidiendo agüita y echando humo por las narices, rasgando vestiduras por una verdad revelada hace un buen tiempo ya por gente como André Schiffrin, pero que el autor de “Libro de plumas” y “Navidad y matanza” vivió en carne propia y en versión chilensis.

Como un Serpico de nuestro mercado editorial, Labbé no dejó piedra sobre piedra. Fustigó al agente literario argentino Guillermo Schavelzon y descargó munición gruesa contra señeros figurines de nuestra humilde república de las letras, como Carla Guelfenbein y Pablo Simonetti, plumas que han sido grito y plata -sobre todo plata- para casas editoras como Planeta, donde Labbé vivió su libresca temporada en el infierno.

Chimuchina y berrinches aparte, acá nos convoca “Locuela”, editada por el sello español Periférica, editorial que se ha empeñado en hacer un catálogo diverso y atractivo, de literatura de primer nivel. Dentro de los pilotos de la escudería de Periférica está el argentino Fogwill, con eso no habría más que agregar, y si se suma a nombres como Israel Centeno o Ana Blandiana, sólo queda buscar estos libros y empezar a leer.

Volviendo al texto, adentrarse en “Locuela” (obra que demandó a Labbé más de una década de trabajo) nos devela que el autor, declaradamente “en contra de la claridad”, tiene a bien endosarle al ciudadano de a pie una buena cuota de trabajo. En efecto, “Locuela” no es una lectura liviana para el desatendido lector, que no encontrará una novela policial, ni una novela de amor, ni una novela sobre la literatura, ni un manifiesto neovanguardista, sino que todo esto y más, amparado en un entramado que ha sabido combinar todos estos elementos de forma exitosa, aún cuando se apuesta por una novela total. Porque la gran cualidad de este libro es su estructura, saber disponer armoniosamente todos estos elementos, en apariencia inacabados, sin que caiga el relato, el cual, aún cuando su autor se declara como detractor de “la claridad” (concepto algo oscuro, paradojalmente), demuestra destreza y oficio con la pluma, lo que permite transitar fluidamente por el libro sin empantanarse en florituras, y sin echar de menos una historia. Carlos Labbé pasó más de una década trabajando este libro y eso se nota. Su redacción es de joyería, meticulosa, puntillosa, ordenada, pero viva, manteniendo una novela siempre arriba por una escritura que no decae en ningún momento del libro.

“Locuela” se inscribe en esa literatura contracorrentista, esa literatura que se opone al mainstream, al influjo post boom contra el cual Roberto Bolaño enarboló las banderas de lucha hace más de una década, pertrechado con un arma fundamental: la capacidad y la voluntad de instaurar el juego y romper las viejas estructuras de las novelas que empezaron con el boom, y aquellas perpetuadas por quienes lo siguieron (probablemente los “escritores flojos que se esconden en la entretención” a los que Labbé aludió en el diario La Tercera), recalentando un estilo que mutó en una fórmula que comercialmente es, aún, plata en el banco de los sellos librescos.

El cromosoma Bolaño es notorio en “Locuela”, hay asesinatos irresolutos, protagonistas enfermos de literatura y chanzas a la neovanguardia, entre otros ingredientes propios de “Los detectives salvajes” y “2666”, y en ese sentido, hay que decir que la propuesta de Labbé, por muy rompedora que se haya intentado colocar en las notas y entrevistas de prensa, no es nada original. Sí es un digno y diestro seguidor de cómo expandir las fronteras de la literatura, de cómo proponer el juego y los armazones complejos como elementos que permiten superar la literatura achanchada que se perpetuó en la lengua castellana (donde Pablo Torche y su “Acqua alta” pareciera erigirse como un compinche en esta cruzada), principalmente por el giro comercial que el mundo editorial tomó en las últimas décadas, donde la novela post boom, tomó protagonismo por ser un elemento de fácil venta y jugoso rédito, antes de proponer textos de calidad literaria probada.

Esta novela de Carlos Labbé confirma que su autor es parte de ese plantel de escritores que se toma en serio la empresa de la renovación de la literatura nacional. Aún cuando Labbé se une a una causa que ya lleva años de actividad, el escritor demuestra tener capacidad y talento al entregar un libro de suyo interesante y valioso, muy bien escrito, y que mediante una recia propuesta estructural y polifónica tiene como norte clavar la bandera de la conquista en nuevos territorios de nuestra literatura. Se sabe que el camino es largo y de consecuencias inciertas, pero Labbé opta por transitarlo, encarándolo como un deber. Ya se verá qué nuevos resultados traerá.

Carlos Labbé

“Locuela”

Ed. Periférica, Cáceres, 2009, 249 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 189, 30 de abril de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

2:59 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: André Schiffrin, Bolaño, Carlos Labbé, Locuela, novela, Pablo Torche, Periférica, Planeta

martes, 13 de abril de 2010

El olvido no existe

En estos días extraños y turbulentos, la cultura criolla se adorna con los nominados a los premios Altazor 2010, que supuestamente galardonan a lo más granado de las artes nacionales. Y decimos “supuestamente” porque, por ejemplo, en el departamento de Artes Literarias ya vemos que hay problemas. Postulan al premio Jaime Collyer, Mauricio Electorat y José Miguel Varas, mientras que Germán Marín y Alberto Fuguet, autores de las mejores novelas locales del año que se fue brillan por su ausencia. En poesía la cosa es algo más equilibrada, pero no tanto mejor. Un libro que no se habría visto nada de mal, al menos en la terna, es “material mente diario 1998 - 2008” (Ed. Cuarto Propio, 2009), obra de la versátil poeta chilena radicada en Berlín Alejandra del Río, que vuelve al ruedo literario luego de diez años de silencio editorial.

En estos días extraños y turbulentos, la cultura criolla se adorna con los nominados a los premios Altazor 2010, que supuestamente galardonan a lo más granado de las artes nacionales. Y decimos “supuestamente” porque, por ejemplo, en el departamento de Artes Literarias ya vemos que hay problemas. Postulan al premio Jaime Collyer, Mauricio Electorat y José Miguel Varas, mientras que Germán Marín y Alberto Fuguet, autores de las mejores novelas locales del año que se fue brillan por su ausencia. En poesía la cosa es algo más equilibrada, pero no tanto mejor. Un libro que no se habría visto nada de mal, al menos en la terna, es “material mente diario 1998 - 2008” (Ed. Cuarto Propio, 2009), obra de la versátil poeta chilena radicada en Berlín Alejandra del Río, que vuelve al ruedo literario luego de diez años de silencio editorial.

El nombre de Alejandra del Río no es nuevo en el panorama poético chileno. Amén de sus dos libros previos “Yo Cactus” y “Escrito en Braille”, su trabajo ha sido incluido (tal como sucede con decenas de poetas) en antologías, revistas, sitios web de ocasión y otros medios más bien volátiles. Felizmente en este caso, la poesía de Alejandra del Río logra conformar un nuevo libro que, como sugiere su título, es un tránsito, un recorrido, una palabra en continua evolución.

La autora divide su libro en cuatro partes (“la mesa”, “la mano”, “los pies” y “la ventana”) y desde el primero hasta el último de los capítulos podemos ver a una poeta que, en pleno dominio de las facultades y posibilidades de la palabra, arma un conjunto progresivo, donde de entrada, luego de situarnos en una geografía poética, se hace una pregunta no nueva, pero no por ello menos recurrente y necesaria, por el sentido de la palabra. A las claras, Alejandra del Río no teme utilizar las intangibles materias primas de la poesía, inquirir las palabras, lo nombrado y su sentido, su potencia, su carga, y su temporalidad, como lo hace en el poema “Rangoon 2000” “Todas las cosas organizadas por sí solas/ y yo deseando poder penetrarlas (…) Pero abro los ojos y las cosas vuelven a estar cerradas/ henchidas de sentido y yo sin poder penetrarlas”. Aquí está el poeta que comienza, con infinita capacidad de asombro, a ver entorno y examinar el lenguaje que lo configura y valoriza, para luego asombrarse aún más con la impermeabilidad de las cosas y su sempiterna resistencia a ser decodificadas del todo.

Pero el libro nos conduce por un viaje de maduración en que las apelaciones varían desde lo total a lo más cotidiano, lo más propio e íntimo. Los versos empiezan a teñirse de ausencia, de nostalgia, empiezan a configurar una simbología que se hunde en las propias circunstancias, pero sin acelerarse ni afiebrarse. Mientras tanto nos topamos con versos de factura sobresaliente como: “Pues igual que la veta/ que signa el árbol su edad/ lo cifrado bajo la carne/ marca el tiempo de cada rastrojo/ bajo el jirón el pulso sobrevive”. El abanico de referencias se abre, se multiplica. Se transita desde el misterio general hasta la epifanía particular. La destrucción y la muerte salen al baile, lo siguen el sexo y también una infancia ingenua inserta en el oscuro pasado chileno “Tengo ocho años y un cisne/ durmiendo el sueño mortal en mi hombro/ insisto en hacerme una pregunta/ ¿Por qué se suicidan las hojas/ cuando se sienten amarillas?/ la respuesta cuelga/ en la ronda de mis temores”.

Este libro nos muestra una palabra maciza que muta, pero que lo hace con oficio. Las claras y templadas imágenes que Alejandra del Río concibe, no solamente sugieren y significan, sino que logran con pericia y arte, explorar y trazar la existencia y sus circunstancias.

“material mente diario” se cierra –desde la maternidad- así: “El tiempo se mide en distancia/ el horizonte se acomoda a la vista/ la mano completa lo desproporcionado/ el olvido no existe/ y una muerta sólo emigra”, final contundente a un libro más que sugestivo en el panorama poético de hoy, un libro que confirma lo que se sabía, que Alejandra del Río habla fuerte y claro en la poesía chilena actual, y también que libros como este merecen mucha mejor suerte.

Alejandra del Río

“material mente diario 1998 - 2008”

Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2009, 74 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 188, 13 de abril de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

9:35 a.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Alberto Fuguet, Alejandra del Río, Altazor, Cuarto Propio, Germán Marín, Jaime Collyer, José Miguel Varas, Mauricio Electorat, poesía

viernes, 26 de marzo de 2010

Qué se ama cuando se reedita

Aunque no tenemos ni el ocio ni el tiempo suficientes, podríamos señalar sin equivocarnos que los literatos chilenos más antologados en la historia del universo se llaman Óscar Hahn y Gonzalo Rojas (Lebu, 1917). La obra de ambos ha sido reunida, reimpresa y vuelta a imprimir principalmente por dos sellos, la Editorial Andrés Bello (quien en tres años publicó dos gruesas y muy parecidas antologías de Óscar Hahn), y el Fondo de Cultura Económica (En el caso de Hahn LOM también ha sacado libritos recopilatorios del poeta residente en Iowa, de todos tamaños y colores). En los últimos años, sólo en Chile ambas casas editoras, como si se tratara de las Páginas Amarillas, se han encargado de abrir la represa e inundar librerías y bibliotecas con conjuntos de estos poetas.

Aunque no tenemos ni el ocio ni el tiempo suficientes, podríamos señalar sin equivocarnos que los literatos chilenos más antologados en la historia del universo se llaman Óscar Hahn y Gonzalo Rojas (Lebu, 1917). La obra de ambos ha sido reunida, reimpresa y vuelta a imprimir principalmente por dos sellos, la Editorial Andrés Bello (quien en tres años publicó dos gruesas y muy parecidas antologías de Óscar Hahn), y el Fondo de Cultura Económica (En el caso de Hahn LOM también ha sacado libritos recopilatorios del poeta residente en Iowa, de todos tamaños y colores). En los últimos años, sólo en Chile ambas casas editoras, como si se tratara de las Páginas Amarillas, se han encargado de abrir la represa e inundar librerías y bibliotecas con conjuntos de estos poetas.

Así las cosas, la Feria del Libro de Santiago 2009 nos trajo, una vez más, antologías de Óscar Hahn y Gonzalo Rojas. Entiéndase bien, ambos son de nuestros mejores poetas. Si Nicanor Parra llegara a morir –ni Dios lo permita-, el bastón de poeta vivo y capital de la lengua castellana pasará a manos de Rojas. Hahn, entendemos, está un poco más atrás en la fila, pero su turno llegará igual.

¿Por qué se desafía al lector con estas curiosas estrategias de Greatest hits? ¿Por qué se desfila por la cornisa de la repetición editorial? Hahn no alcanza a sacar un libro nuevo, cuando ya le están armando otra antología. En fin. En el caso de Rojas, intuimos que las recopilaciones tienen el aditivo de incluir poemas inéditos, de lo contrario no tendría sentido publicarlas. Este es el caso que hoy nos convoca, el libro “Qedeshím qedeshóth” la última reunión de los poemas de Gonzalo Rojas, y que la editorial Fondo de Cultura Económica ha editado en un formato que tiene el lujo y la calidad material que se merece la obra del autor de “Contra la muerte”, conformando una edición que está a la altura de las circunstancias, pues se utilizaron los mejores materiales y la hechura es impecable. El contenido lo conocemos de sobra, intachable también.

De Gonzalo Rojas sabemos harto, y a la vez muy poco. Sabemos que es de Lebu, que coqueteó con la Mandrágora surrealista, que perdió sus años mozos yéndose de putas, que interpeló directamente a Ezra Pound, Rulfo y Rimbaud. Los mejores poemas están en este conjunto, a saber “Carbón” (tal vez su poema más bello), “¿Qué se ama cuando se ama?”, “Perdí mi juventud en los burdeles”, “Réquiem de la mariposa”, “Qedeshím qedeshóth”, entre otros. Está lo mejor y lo nuevo, doce poemas, que son el principal motivo por el cual se saca este libro al mercado, deduciendo que un poeta de 93 años, por muy sano que esté, necesariamente escribe más lento, o al menos no con la velocidad necesaria como para conformar un nuevo libro. Y para que esos nuevos poemas sueltos no se pierdan mientras el autor aún vive, bien viene revestirlos de todo lo mejor que Gonzalo Rojas ha escrito antes, y publicar una plaquette acompañada de otros 300 poemas.

Que hable Rojas. “Carbón”: “Madre, ya va a llegar: abramos el portón,/ dame esa luz, yo quiero recibirlo/ antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino/ para que se reponga, y me estreche en un beso,/ y me clave las púas de su barba”. “Perdí mi juventud en los burdeles”: “Perdí mi juventud en los burdeles,/ pero daría mi alma/ por besarte a la luz de los espejos/ de aquel salón, sepulcro de la carne,/ el cigarro y el vino”. “¿Qué se ama cuando se ama?”: “Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra/ de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar/ trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una,/ a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso”. “Contra la muerte”: “Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada./ Pero respiro, y como, y hasta duermo/ pensando que me faltan unos diez o veinte años para irme/ de bruces, como todos, a dormir en dos metros de cemento, allá abajo”.

Nada más podemos decir de la poesía de Gonzalo Rojas por ahora. Nada más de la potencia de sus imágenes, de las palabras sensitivas, del amor y la muerte tan bien tratados, la cachondez tan bien tratada. Y lo último que podemos decir de “Qedeshím qedeshóth” es que es la mejor puerta de entrada para conocer la poesía de Gonzalo Rojas, salvo hasta que este nos abandone en esta vida terrenal y se edite y reedite ese libro, desde ya necesario, que serán sus obras completas.

Gonzalo Rojas

“Qedeshím qedeshóth. Antología”

Editorial FCE, Santiago, 2009, 347 páginas.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 187, 26 de marzo de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

12:46 a.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: antología, Fondo de Cultura Económica, Gonzalo Rojas, poesía

viernes, 22 de enero de 2010

La cadena es mi corazón

Uno de los poemarios más apreciables que se publicó durante el pasado año 2009 fue “La perla suelta”, editado por Cuarto Propio, y que constituye el tercer libro publicado de la profesora y poeta nacional Paula Ilabaca (Santiago, 1979), una de las figuras que más despunta de entre las nuevas generaciones que están articulando el panorama poético chileno.

Uno de los poemarios más apreciables que se publicó durante el pasado año 2009 fue “La perla suelta”, editado por Cuarto Propio, y que constituye el tercer libro publicado de la profesora y poeta nacional Paula Ilabaca (Santiago, 1979), una de las figuras que más despunta de entre las nuevas generaciones que están articulando el panorama poético chileno.

En esta ocasión, Paula Ilabaca entrega un libro (cuyo contenido ya se había vertido como performance en varias ocasiones, como la versión 2008 del festival poético “Poquita fe”) cuyo entramado se sustenta en una tríada amor-sexo-vacío, donde la tensión de estos elementos, es el lugar desde donde se articula el discurso que Ilabaca propone, un discurso que ha ido puliendo sus tiempos y sus ritmos, si comparamos esta voz con aquellas presentes en sus anteriores poemarios “Completa” y “La ciudad Lucía”. Antes que presuponer que este cambio de prosodia, de calma y ordenación en los ritmos pueda demostrarse como una madurez, o un definitivo “cuajar” de la palabra poética de Paula Ilabaca, más conveniente es ubicarse a la vera del camino y observar cómo la autora ha ido transitando un itinerario en el cual su voz y la palabra han sido guías inseparables.

La palabra avanza con paso firme por el libro, una palabra que gana fuerza desde la carencia, del no tener, de extrañar lo amado, el amor; este desacomodo vital es lo que carga consistentemente esta palabra y sus acentos, su orden, sus consonancias, y por sobre todo, sus sentidos, su significado. La música está presente, y es un sello de Paula Ilabaca la presencia de la música en los epígrafes o en los versos, asistiendo como un elemento más que interviene en una coralidad desencajada, en un canto del malestar, del deseo trizado.

La niña Lucía ha crecido y es la Perla, la Suelta, o quizás ambas, una niña Lucía que está hoy sola, pero que alterna la duda y la ternura, “¿Soy bella?/ ¿Se acordará de mí?/ Y luego les gritaría a ellos, al amo, a los que saben:/ nunca más dejaré que me encadenen al amor”. Un clamor que por momentos hasta recuerda a San Juan de la Cruz, ese San Juan que quedó lacerado, y que deja con gemido a la voz del poema. Asistimos también a un desdoblamiento de la voz de la poeta, un encuentro con la otredad, la percepción del discurso desde fuera, tal vez como un asistente al performático despliegue de este no poder decir, y de la conciencia de que decir no calmará nada.

El sexo está muy presente en este poemario, es un eje, una arista de la figura de esta poesía. La pulsión básica enmascara el sustrato que es el motor principal, la ternura, la búsqueda de afectos, “Esta es la cadena de oro. Y este es mi corazón. Nada más hay/ en estos caprichos, no encontrarás nada más, decía la suelta mientras se quedaba alimentando las yeguas (…) Esta es mi cadena, repetía como/ en un rezo, esta es mi cadena y este es mi corazón”. Más allá de las figuras, más allá de las yeguas que cabalgan orondas por estas páginas, el clamor tiene una trascendencia mayor que saciar un apetito, aunque el cuerpo femenino esté acá presente con todas sus alarmas.

En “La perla suelta” tenemos un discurso más pausado, con un aplomo singular. Prosificado si se quiere, pero apuntar aquello es jalonar sólo un vaivén formal, puesto que más allá de encasillamientos genéricos, la poesía se sigue respirando en estas páginas plagadas de imágenes cargadas de sensaciones ora delicadas, ora brutales, invadidas de palabras simbolizadas, francas en su fuerza, insobornables en su honestidad. Así es la poesía de Paula Ilabaca, una poesía que se desmarca, que sobresale. Lo hizo en este libro, seguramente lo seguirá haciendo en los que vendrán.

Paula Ilabaca Núñez

“La perla suelta”

Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2009, 86 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 186, 22 de enero de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

5:06 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Cuarto Propio, Paula Ilabaca, poesía

viernes, 8 de enero de 2010

La espesura

Por una extraña regla general, querido lector, si surge un buen libro de un autor de corta edad, en un tris a ese autor se le empiezan a colgar diversos motes, todos ellos hoy más que recalentados y refritos por cierto periodismo, “joven promesa”, “dará qué hablar”. En fin, un caso que se ajusta a lo antedicho sucede con Diego Zúñiga (Iquique, 1987), estudiante de periodismo, editor del blog literario 60 Watts (que hace un tiempo remeció el ambiente al publicar un cuento olvidado de Roberto Bolaño, y ganándose la atención de todo el continente hispanoamericano), y ahora escritor publicado.

Por una extraña regla general, querido lector, si surge un buen libro de un autor de corta edad, en un tris a ese autor se le empiezan a colgar diversos motes, todos ellos hoy más que recalentados y refritos por cierto periodismo, “joven promesa”, “dará qué hablar”. En fin, un caso que se ajusta a lo antedicho sucede con Diego Zúñiga (Iquique, 1987), estudiante de periodismo, editor del blog literario 60 Watts (que hace un tiempo remeció el ambiente al publicar un cuento olvidado de Roberto Bolaño, y ganándose la atención de todo el continente hispanoamericano), y ahora escritor publicado.

“Camanchaca” (La Calabaza del Diablo, 2009) es la primera novela de Zúñiga, quien entrega un texto íntimo, bien escrito, conciso, sin pasarse de rosca. Y es que lo diáfano del texto es uno de los atributos que más dan para aplaudir en esta novela, pues un estilo trabajado evita los lastimeros desmadres que ciertos escritores jóvenes (y no tan jóvenes) publican, con el exclusivo afán, pareciera, de estirar el débil elástico de la paciencia del lector. Noveles autores incontinentes que tienen a bien publicar (en complicidad con editoriales, por cierto) “sus cosas”, y pensar que se bastan a sí mismas otorgándoles una autenticidad que nunca tuvieron.

Narrativamente la historia de “Camanchaca” se divide. En las páginas izquierdas se desarrolla un relato íntimo del protagonista, un gordo bisoño, proyecto de periodista, que vive con su madre en precarias y poco santas condiciones, y en el lado derecho se hace el recuento del viaje que el protagonista emprende con su padre, madrastra y hermanastro desde Santiago a Tacna (pasando por Iquique), donde el muchacho arreglará su dentadura sangrienta, además de comprarse ropa. Cruzan el libro escabrosas historias, como el asesinato de un tío a manos del padre del protagonista, la desaparición de una prima del orondo y retraído héroe, el incesto con su madre.

Con todos ingredientes sobre la mesa, muy probable hubiera sido que Zúñiga hubiese preparado un caldo efectista muy difícil de digerir, sin embargo, el gran triunfo de la novela es que el autor logra resolver esa cortapisa empleando un lenguaje contenido y auténtico, alojado en un entramado dispuesto con un oficio y artesanía sorprendentes. Es esto último lo que ha llamado la atención de buena parte de la crítica literaria local, que no ha trepidado en situar a Zúñiga como un promisorio exponente de la literatura criolla, que ya ha dado tremendo fruto, y abierto el apetito lector.

No es para menos, cuando lo que tenemos en “Camanchaca” es no solamente una pieza labrada con una honestidad brutal, sin ser grosera, en donde la valentía de contar no remata en atarantamiento torpe donde abunden los voladores de luces; y esto gracias a que la cancha se rayó estructural y formalmente con precisión y destreza. Es que Diego Zúñiga no nos vomita esa prosa patidifusa y chirriante que hoy mucho escritor harto pagado de sí mismo se le ocurre escribir (y a varias editoriales publicar), sino que tiene el tiento suficiente para sugerir, mostrar, antes que contar la gracia del chiste. Zúñiga está en completo dominio de los tiempos y sucesos que pueblan la obra, al tiempo que su pluma sucinta y dosificada despacha en calma imágenes elocuentes del sentir de este atormentado y tímido muchacho, que se ha visto arrojado a un mundo donde el sino pareciera ser transitar en el desfiladero de la desesperanza, con el presente por toda respuesta vital.

No obstante, bajarle un poco el volumen a la tragedia y a lo tortuoso no vendría mal, sacar tal vez alguna de las desventuras que padece el apocado antihéroe del relato. Su procesión interna no se verá en desmedro por esto.

En conclusión, y tras la lectura de este texto, el futuro pinta auspicioso para Diego Zúñiga. De eso no cabe duda al leer “Camanchaca”, obra rotunda de una joven promesa de las letras criollas, que seguramente dará mucho que hablar en el futuro.

Diego Zúñiga

“Camanchaca”

Ed. La Calabaza del Diablo, Santiago, 2009, 115 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 185, 8 de enero de 2010

Publicadas por

jisa

a la/s

3:11 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Calabaza del diablo, Camanchaca, Diego Zúñiga, joven, novela

viernes, 18 de diciembre de 2009

Un tesoro para leer

Desde hace algunos meses, querido lector, nuestro particular y acotado universo editorial experimentó una novedad llegada desde la costa de la Región de Valparaíso. Esa novedad es el sello Quilombo Ediciones, que hizo su estreno en sociedad en septiembre pasado con la publicación de “Piernal de cueca chora”, un simpático dispositivo con instrucciones para bailar el ritmo nacional, un libro objeto (a cargo de Araucaria Rojas, hija del gran mandamás guachaca Dióscoro Rojas) que incluye pañuelo e ilustraciones del conocido artista Alberto Montt. Un libro singularísimo en su especie y propuesta, que engalana los anaqueles librescos criollos a un año del Bicentenario.

Desde hace algunos meses, querido lector, nuestro particular y acotado universo editorial experimentó una novedad llegada desde la costa de la Región de Valparaíso. Esa novedad es el sello Quilombo Ediciones, que hizo su estreno en sociedad en septiembre pasado con la publicación de “Piernal de cueca chora”, un simpático dispositivo con instrucciones para bailar el ritmo nacional, un libro objeto (a cargo de Araucaria Rojas, hija del gran mandamás guachaca Dióscoro Rojas) que incluye pañuelo e ilustraciones del conocido artista Alberto Montt. Un libro singularísimo en su especie y propuesta, que engalana los anaqueles librescos criollos a un año del Bicentenario.

La segunda entrega de esta vigorosa editorial es “La Negra Ester, décimas ilustradas”, libro que reivindica, en una cuidada edición de lujo, la labor poética de Roberto Parra (1921-1995), poesía que está engalanada por el trabajo de la ilustradora Sole Poirot, cuyas imágenes dan nueva vida a un texto que le llevó a su autor diez años para producirlo, y que tuvo su gran esplendor representado en las tablas por el desaparecido director Andrés Pérez, en una adaptación que este último realizó con el propio Roberto Parra.

La celebérrima obra teatral eclipsó (involuntariamente, por cierto) el texto escrito, las décimas, forma poética que no es extraña para el clan Parra. Baste sólo mencionar el proverbial uso que le dio Violeta Parra a esta métrica. Por lo tanto, uno de los primeros valores de esta nueva edición es poner a disposición del lector un texto renovado, vivificado por el pulcro trabajo de edición e ilustración que realizaron las personas de Quilombo, situando a este libro a la delantera de los volúmenes antecedentes, concentrados casi en sólo reproducir La Negra Ester, y mayormente en su dimensión dramática, relegando a la décima a un injusto olvido que, aun inconsciente, es olvido que merece ser reparado, satisfacción que, como se sabe, rara vez se hace con el tiempo y la oportunidad requeridos.

La historia es conocida. En San Antonio se da la relación amorosa entre Roberto Parra y una prostituta del puerto, La Negra Ester. Una relación que osciló entre la picardía y la zozobra, entre el deslumbramiento de Parra ante la hermosura superior de la princesa popular, y la amarga certeza de que su amor no es correspondido por la meretriz, bañando la idílica visión de La Negra de una pátina de desconsuelo, irremisiblemente resignada, pero a todas luces admirable, agraciada en su inmortalidad, en su permanencia, a pesar del sinsentido que pueda entrañar un amor que no se materializará jamás pero que vive en el lenguaje y adquiere todo el valor y el sentido posibles al ser escrito, nombrado y leído.

En nuestra anterior revisión de libros para regalar en Navidad, incluimos a esta versión de La Negra Ester, y en este comentario confirmamos a este libro como uno de los aciertos del año editorial 2009, un acierto que no sólo se erige como un primoroso rescate de una obra que está instalada con firmeza en nuestro imaginario popular, sino por constituir la prueba palmaria de que el trabajo editorial de calidad es factible y merecedor de todo destaque, sobre todo cuando el esfuerzo viene de firmas pequeñas, donde los recursos, siempre escasos, se suplen con una cuota grande y notoria de corazón y empeño en poner frente a los ojos del desatendido lector un texto que hoy es parte del patrimonio cultural chileno, en una edición que traspasará el tiempo con durabilidad y gracia.

Poco más queda salvo recomendarle a usted, buen lector, que se agencie un ejemplar de “La Negra Ester, décimas ilustradas”, y que atesore el libro en un lugar lucido en su biblioteca. Un libro como este no merece menos, y con certeza podemos decir que bien merece mucho, pero mucho más.

Roberto Parra

“La Negra Ester, décimas ilustradas”

Quilombo Ediciones, Concón, 2009.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 184, 18 de diciembre de 2009

Publicadas por

jisa

a la/s

7:43 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Décimas, La Negra Ester, poesía, Quilombo, Roberto Parra, Valparaíso

viernes, 4 de diciembre de 2009

Carlito’s way (o el arte de mandarse cambiar)

Publicadas por

jisa

a la/s

11:50 a.m.

1 comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Alberto Fuguet, Alfaguara, apuesta, Chile, crónica, literatura, missing, novela

viernes, 20 de noviembre de 2009

Gran hermano, gran cronista

La vida del novelista, ensayista y reportero inglés Eric Blair, más conocido por su nom de plume, George Orwell (1903-1950), fue harto productiva, a pesar de solamente haber vivido 46 años, y de haber pasado muchos de ellos viviendo pobre y esforzadamente. Usted, buen lector, quizás lo tiene más en mente por ser el autor de dos de las novelas más importantes antitotalitarias del siglo pasado en la lengua inglesa, a saber, “La granja de los animales” y “1984” (cuna del “Gran hermano”, ese concepto que hoy se usa como salvoconducto para sustentar el dudoso fenómeno de los realities), pero también Orwell se las arregló para escribir una considerable cantidad de artículos periodísticos, diarios y otras obras en las cuales fue consignando el desarrollo de la centuria pasada. Una buena parte de ese trabajo de no ficción está contenido en “Matar a un elefante y otros escritos”, libro editado por el sello mexicano Fondo de Cultura Económica, en conjunto con la editorial española Turner, en una de las colecciones más elegantes que se pueden encontrar en librerías hoy, la colección Noema.

La vida del novelista, ensayista y reportero inglés Eric Blair, más conocido por su nom de plume, George Orwell (1903-1950), fue harto productiva, a pesar de solamente haber vivido 46 años, y de haber pasado muchos de ellos viviendo pobre y esforzadamente. Usted, buen lector, quizás lo tiene más en mente por ser el autor de dos de las novelas más importantes antitotalitarias del siglo pasado en la lengua inglesa, a saber, “La granja de los animales” y “1984” (cuna del “Gran hermano”, ese concepto que hoy se usa como salvoconducto para sustentar el dudoso fenómeno de los realities), pero también Orwell se las arregló para escribir una considerable cantidad de artículos periodísticos, diarios y otras obras en las cuales fue consignando el desarrollo de la centuria pasada. Una buena parte de ese trabajo de no ficción está contenido en “Matar a un elefante y otros escritos”, libro editado por el sello mexicano Fondo de Cultura Económica, en conjunto con la editorial española Turner, en una de las colecciones más elegantes que se pueden encontrar en librerías hoy, la colección Noema.

El volumen, que contiene ensayo, diarios de guerra, crónicas y reseñas de libros, se divide en diez partes, y de esta división sobresalen dos, que son de suyo destacables. La primera de ellas comprende los diarios que Orwell escribió durante la Segunda Guerra Mundial y la segunda, sus reminiscencias de la Guerra Civil Española (conflicto en el que participó activamente). En ambas piezas podemos ver a Orwell en su dimensión intelectual más clara, haciendo frente al totalitarismo estalinista (siendo él un socialista) y el fascismo (ya antes en su juventud se había mostrado particularmente al colonialismo inglés, como se puede ver en el texto homónimo, en el que el autor describe su vida en la ex Birmania), pero a la vez desarrollando una mirada que no deja escapar detalle de una sociedad que sufre transformaciones tremendas, cómo no, mientras desde el cielo los obuses nazi recluían a los ingleses en el subsuelo.

En este libro (que es una selección de los cuatro tomos publicados en inglés de ensayos y cartas de George Orwell) encontramos a un Orwell observador del entorno, pero también un Orwell que lucha por sobrevivir dignamente, pero sin heroísmos. Dada su pobre salud fue rechazado por el ejército regular, alistándose en el Home Guard, grupos civiles para la defensa doméstica. Nada tremendamente gravitante en el escenario de la guerra. Luego Orwell obtendría un trabajo en la BBC, pero que tampoco realizó de muy buena gana, “Lo que más me asombra de la BBC no es tanto la miseria moral y definitiva futilidad de lo que hacemos, sino más bien la sensación de frustración, la imposibilidad de hacer nada en condiciones”. En 1943 Orwell renunció a la BBC y empezó a escribir y desempeñarse como editor en el semanario de izquierda Tribune; “A mi antojo” era el nombre de la columna que escribió, de las cuales también este libro incluye una selección.

Compromiso político, compromiso con la gente, compromiso con la información. Por muy proselitista que suene lo antedicho, eran los motores que movilizaban a Orwell, los chispazos que hacían trabajar su mente y luego su pluma. Esto queda meridianamente demostrado en los retrospectivos “Recuerdos de la Guerra Civil Española”, incluidos en este libro. Orwell tomó las armas para pelear contra Franco movido por la crueldad del imperialismo colonial inglés y por las precarias condiciones de vida en que sus compatriotas vivían, en los años 20 y 30 del siglo XX.

Teniendo en cuenta los días que corren en Chile –elección presidencial ad portas-, no viene nada de mal repasar el ensayo “La política y la lengua inglesa”, escrito en 1946, pero con marcada vigencia en nuestros días, aún cuando han pasado 63 años, aún cuando estamos en Chile, y aún cuando acá no hablamos inglés. Con todo, el fenómeno se repite, la deformación del idioma por parte de los políticos, la prostitución de la lengua por parte de quienes están en el poder. Orwell describe con detalle cómo las palabras, las frases y los dichos utilizados por gobernantes y parlamentarios se van vaciando –instrumentalmente- de sentido, condenando a la lengua a desfallecer en un mar de vaguedad, donde la dicción ampulosa de quienes están frente a los micrófonos (hoy agregaríamos las cámaras de TV) son verdaderas bombas de humo para nublar la visión y entorpecer la comprensión, una división, en apariencia torpe, para continuar reinando. “En nuestros tiempos –sentencia Orwell-, el discurso oral y el discurso escrito de la política son, en gran medida, la defensa de lo indefendible (…) por eso, el lenguaje de la política ha de consistir, sobre todo, en eufemismos, en interrogantes, en mera vaguedad neblinosa (…) si el pensamiento corrompe la lengua, también la lengua puede corromper el pensamiento”.

George Orwell, escritor impecable, incuestionable, rotundo en la autenticidad. Eso nos muestra “Matar a un elefante y otros escritos”.

George Orwell

“Matar a un elefante y otros escritos”

FCE/Turner, México, 2009, 389 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 182, 20 de noviembre de 2009

Publicadas por

jisa

a la/s

12:44 a.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: artículos, crónica, ensayos, Fondo de Cultura Económica, George Orwell, Noema, Turner

viernes, 6 de noviembre de 2009

Algo especial

Como no podría haber sido de otra forma, la artista y escritora estadounidense Miranda July (Berkeley, 1974) terminó irrumpiendo en el mercado editorial castellano con su volumen de cuentos “Nadie es más de aquí que tú” (Seix Barral, 2009), libro que en el mundo anglosajón (especialmente en la esfera indie local) generó una pequeña gran expectación, puesto que July, polifacética como ninguna, ya se había hecho un nombre como música, artista visual y especialmente como directora de cine, con la película “Tú, yo y todos los demás” (2005), que tuvo un paso fugaz por el cable nacional. Al menos la edición importada desde España de este libro nos atiborra de información, pues la portadilla, la segunda solapa y la contratapa del libro están repletas de citas de prensa (pasando por David Byrne y de ahí hacia abajo), como un exceso -algo torpe y feo- de credenciales que no son necesarias, si es que el libro puede defenderse por sí solo.

Como no podría haber sido de otra forma, la artista y escritora estadounidense Miranda July (Berkeley, 1974) terminó irrumpiendo en el mercado editorial castellano con su volumen de cuentos “Nadie es más de aquí que tú” (Seix Barral, 2009), libro que en el mundo anglosajón (especialmente en la esfera indie local) generó una pequeña gran expectación, puesto que July, polifacética como ninguna, ya se había hecho un nombre como música, artista visual y especialmente como directora de cine, con la película “Tú, yo y todos los demás” (2005), que tuvo un paso fugaz por el cable nacional. Al menos la edición importada desde España de este libro nos atiborra de información, pues la portadilla, la segunda solapa y la contratapa del libro están repletas de citas de prensa (pasando por David Byrne y de ahí hacia abajo), como un exceso -algo torpe y feo- de credenciales que no son necesarias, si es que el libro puede defenderse por sí solo.El carácter más notorio de este conjunto de cuentos de Miranda July (ambientados casi todos en California) es que lo central pasa por no perder el sentido de todas las cosas. Rescatar la lucidez de hasta el más nimio acto que emprendamos en nuestras cotidianas y pauteadas existencias, y la tensión que genera la imposibilidad de compatibilizar ese anhelo con la áspera realidad es la materia prima con la cual July modela sus relatos. Así las cosas, en los 16 cuentos del libro el carácter que predomina en los personajes es el ser personas solitarias aún cuando están rodeadas de gente (si se permite esta postal algo manoseada), seres que, aún cuando no son del todo miserables, poseen una pátina de derrota azucarada y naíf, rozando la rareza, coqueteando con la obsesión, pero todo con un sentido, un significado, de la índole que sea. A lo largo del libro el tono se mantiene, los escenarios y las suertes de los personajes también, conformando quizás la gran piedra de tope del libro, que puede ser vista como consistencia, o bien como monotonía, pues la voz cambia poco o nada. Daremos por descontado lo desagradable que es leer el castellano de España.

El choque directo entre el sueño y lo cotidiano (tratar de cuadrar el círculo, sin más) se ve en relatos como “La hermana” y “Algo que no necesita nada” (tal vez el mejor cuento del libro). En el primero, un obrero viejo fantasea con la hermana de un colega más joven, para terminar ambos drogados en un sofá, dado que la hermana nunca existió; en el segundo, dos jóvenes enamoradas huyen de casa para vivir juntas en la gran ciudad. Una abandona a la otra, y la abandonada debe trabajar en un sex shop, posando empelucada y empelotada ante cachondos parroquianos anónimos, pero la narradora señala: “Creía que era un ser frágil, pero no lo era. Era como alguien que de pronto descubre que se le dan bien los deportes”. July apela a la empatía del lector, la comunión con él, que no debe confundirse con suscitar compasión ni generar una ternura ramplona. Fácil es adscribir a Miranda July a la tradición estadounidense del cuento (dejaremos tranquilo a Raymond Carver en esta ocasión), que rezuma una simplicidad inteligente, y que suele articular la cuasi irremediable condición del ser humano moderno de soledad, de desajuste. Puede que acá esté el cuento ganador por KO del que hablaba Cortázar, aunque en el caso de Miranda July, recibiríamos un beso en la mejilla antes que un derechazo en el mentón.

A las claras, Miranda July no es de finales felices. Con todo lo simples que puedan ser estas historias, llenas de una lasitud sensible y sincera, la autora no opta por efectismos baratos para que sus relatos “se arreglen”. No hay wild cards ni free passes, en estos relatos. Si los personajes deben sufrir, van a sufrir; la vida es incómoda, y quienes viven en los cuentos de Miranda July lo saben.

Miranda July

“Nadie es más de aquí que tú”

Ed. Seix Barral, Barcelona, 2009, 223 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 181, 6 de noviembre de 2009

Publicadas por

jisa

a la/s

11:41 a.m.

1 comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: cuentos, Miranda July, Raymond Carver, Seix Barral

viernes, 23 de octubre de 2009

Derecho a rebelión

El año 2009 ha sido particularmente agitado para Patricio Jara (Antofagasta, 1974) en lo que se refiere a actividad editorial. Primero publicó la novela “Prat” (Prócer al que quizás más le han dado últimamente diversos artistas y creadores), que cosechó una razonable aceptación. Y recientemente el nombre de Jara volvió a figurar en la cubierta de una novela, en este caso “Quemar un pueblo”, editada por Alfaguara, y que constituye su sexto libro.

El año 2009 ha sido particularmente agitado para Patricio Jara (Antofagasta, 1974) en lo que se refiere a actividad editorial. Primero publicó la novela “Prat” (Prócer al que quizás más le han dado últimamente diversos artistas y creadores), que cosechó una razonable aceptación. Y recientemente el nombre de Jara volvió a figurar en la cubierta de una novela, en este caso “Quemar un pueblo”, editada por Alfaguara, y que constituye su sexto libro.La historia de este volumen se inscribe plenamente en la corriente principal donde lo freak domina el escenario. “Quemar un pueblo” cuenta la historia de un circo de fenómenos, de seres monstruosos y deformes en el exterior, pero seres queribles, hasta buenos, que no son más que víctimas de un aciago destino que dejó caer una maldición de deformidad. Antecedentes para esta historia hay varios, la película “El gran pez”, de Tim Burton, la serie “Carnivale” de HBO, la película “Fur” donde Nicole Kidman interpretó a la fotógrafa estadounidense Diane Arbus, y Robert Downey Jr. a un ser enteramente cubierto de pelo, y cuyas amistades eran otros fenómenos; la película “Amistad” de Steven Spielberg, en la que un grupo de africanos varados en el Estados Unidos de las primeras décadas del siglo XIX; e incluso el reprochable episodio en el que 11 indígenas kawésqar eran exhibidos como animales en Europa (hecho relatado por el documental “Calafate, zoológicos humanos”).

En fin, la lista puede seguir, pero más allá de dibujar el genoma de la novela, más vale señalar que relata la historia, ambientada en el siglo XIX, de Lucio Carbonera, venezolano que recluta y conforma un circo de “atracciones internacionales”, en el que las “atracciones” son un conjunto de personas deformes y grotescas, las que naturalmente se convirtieron en parias de la sociedad por su visible tara. Lucio y su séquito recorren el continente presentando su show circense, que funge no solamente como una lucrativa forma de ganarse el sustento, sino también como una justiciera reparación a seres rechazados (un siamés con dos cabezas, un hombre rana, y un ser tapizado de cabello, a quienes luego se les une Benicio Carranza, fabricante de cerveza, y una pardilla de esclavos negros).

Ojo con lo último, especialmente la palabra “justiciera”, pues es la gran idea que mueve esta novela breve, la idea de que las aberraciones de la naturaleza son seres en realidad valiosos y queribles, y que son los humanos “normales” quienes en su actuar reprochable se transforman en el genuino objeto de repugnancia. Esta tesis no es nada muy novedoso, y la apuesta de Jara hizo fruncir más de un ceño por ahí; no obstante es el estilo escritural, la pluma de Patricio Jara lo que logra sacar adelante un proyecto en el que el desborde pudo transformarse en el peor enemigo del relato, pues hay un oso que sale del océano, cual tritón, y el pueblo de Cristo de la Roca termina en cenizas, alzando a Lucio Carbonera en una especie de Nerón justiciero.

Como buen periodista (o bien como un periodista de los buenos), Patricio Jara logra dominar la técnica del relato, sabe contar cosas, sabe mantener un hilo conductor escribiendo bien, manteniendo a raya un lenguaje florido pero que no llega a ser empalagoso. Se opta por contar cosas, lo que es siempre loable, especialmente cuando una suerte de intimismo primerpersonista muy mal logrado circula tanto en escritores publicados, así como en los que aspiran a serlo, no sólo abusando de la paciencia del lector, sino empleando al menos el triple de carillas que las que Jara usa en esta novela, que entretiene y se deja leer, sin cortapisas, aún con todas las ronchas que pueda sacar esta bizarra cruzada libertadora, esta caricaturesca, efectista y estrambótica caravana de rechazados que eligen ejercer su “derecho a rebelión”.

Vale entonces este esfuerzo del autor de construir y armar historias, personajes, hechos, lenguaje, palabras con una poca de gracia, reemplazando reporteo por fantasía y ahorrándole al atribulado lector los quebraderos de cabeza que ciertos narradores nacionales se empecinan en administrar.

Patricio Jara

“Quemar un pueblo”

Ed. Alfaguara, Santiago, 2009, 142 págs.

*Publicado originalmente en El Periodista N° 180, 23 de octubre de 2009

Publicadas por

jisa

a la/s

4:40 p.m.

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Alfaguara, freak, monstruos, novela, Patricio Jara, relato

sábado, 10 de octubre de 2009

Galvano a la constancia

“Desde hace poco más de un par de años varios amigos y algunos editores han venido insistiendo en que debo comenzar de una vez a escribir mis memorias”, así reza la primera frase del libro “Memorias neoyorquinas” (no “Memorias Neoyoquinas”, como se señala en la contratapa) editado Seix Barral, última entrega del escritor nacional Poli Délano (Madrid, 1936). Empezamos, en plan suspicaz, con esas palabras inaugurales, pues son harto decidoras, puesto que por regla general, cuando se solicitan memorias, resúmenes o balances, lo que se esconde allí es una solapada petición de cierre de cortina, una velada declaración de que aquí no hay más pan que rebanar. Quizás sea la petición de la escritura de memorias el equivalente al reloj de oro con el que se galonea al empleado fiel que ha vertido gota a gota 30, 40 o 50 años al servicio de un superior. A renglón seguido Poli Délano se resiste con una reticencia medio forzada, pues, lo que sigue son 200 páginas de recuerdos.

“Desde hace poco más de un par de años varios amigos y algunos editores han venido insistiendo en que debo comenzar de una vez a escribir mis memorias”, así reza la primera frase del libro “Memorias neoyorquinas” (no “Memorias Neoyoquinas”, como se señala en la contratapa) editado Seix Barral, última entrega del escritor nacional Poli Délano (Madrid, 1936). Empezamos, en plan suspicaz, con esas palabras inaugurales, pues son harto decidoras, puesto que por regla general, cuando se solicitan memorias, resúmenes o balances, lo que se esconde allí es una solapada petición de cierre de cortina, una velada declaración de que aquí no hay más pan que rebanar. Quizás sea la petición de la escritura de memorias el equivalente al reloj de oro con el que se galonea al empleado fiel que ha vertido gota a gota 30, 40 o 50 años al servicio de un superior. A renglón seguido Poli Délano se resiste con una reticencia medio forzada, pues, lo que sigue son 200 páginas de recuerdos.Así las cosas -y malicia aparte-, Délano, novelista y cuentista prolífico, nos entrega unas memorias en tono tierno, inocente. Nos describe su primer beso, sus correrías de niño en las calles de Nueva York (ciudad de la que se abusa para ponerla como “gancho” de este libro), sus juegos con el tío Pablo, sus pillerías con José Luis Rosasco en Quintero, su descubrimiento epifánico del mundo de la escritura, su vida en China como traductor, entre otro hitos de su existencia, incluyendo un solapado reconocimiento de su alcoholismo, y el rampante racismo de Lola Falcón, madre de Poli Délano.